Un'Italia a pedali. Di Pietro Dal Prà

1 / 63

1 / 63 archivio Pietro Dal Prà

archivio Pietro Dal Prà

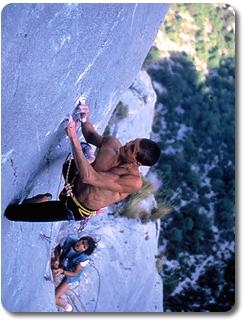

Da più di trentacinque anni sono uno scalatore di rocce, non di strade. Da sempre ho sentito che quando sali per la prima volta una parete, quel muro, quella montagna, dentro di te cambia. Per sempre. Ogni volta che la riguardi percepisci un’intimità che prima non c’era. Le vie di roccia salite ti restano dentro, fili del tuo vissuto. Fili che si intrecciano, diventano rete a cui restano aggrappati i ricordi, anche se evanescenti. Sedimenti di memoria più o meno definiti. Manco te ne accorgi e con il tempo quella pila è gran parte di quello che sei, un pezzo della tua identità.

Ho cominciato ad andare in bici solo da pochi anni, per curarmi ginocchia rotte e consumate dall’arrampicata e lasciare un po’ in pace le mani. Allora non sapevo che anche le linee pedalate, soprattutto quelle lunghe, in luoghi sconosciuti e non vicino a casa, sarebbero restate su una carta geografica interiore tessendo un’altra rete, o in fondo la stessa.

Così mi capiterà, ogni volta che mi si presenterà un’immagine dell’Italia, di sentirla in modo diverso, come per una parete salita. Dalle previsioni del tempo, alla sigla del telegiornale, a un mappamondo o un cartellone pubblicitario, anche se anche di sfuggita vedrò i contorni del nostro paese, avvertirò un’intimità diversa, semplicemente più autentica e profonda.

Grazie a Michele, che durante una telefonata fatta per tutt’altro ai primi di dicembre, mi dice che sarebbe bello collegare con la bicicletta le due più alte cime italiane agli estremi del nostro paese. Ci metto meno di un secondo a dirgli che ci sarei. Dopo aver pensato spesso di pedalare l’Italia, l’idea di aggiungerci due montagne e stranamente, per me, di non farlo da solo, rende il tutto ancora più intrigante. Perché per Michele, amico scalatore e guida alpina con cui non ho mai trascorso un’ora in montagna, nutro stima e simpatia, micce della voglia di condivisione. Tre gambe e mezzo in due a tagliare l’aria. Già, perché Michele non è proprio un ciclista come gli altri.

Nel 2013 è sulla sua Vespa in un viale di Milano e una macchina lo centra in pieno. L’impatto è violento, le ossa rotte sono tante, ed è in particolare un piede ad essere messo male. Malissimo. Michele affronta anni difficili, di una difficoltà che io fatico a immaginare e non so come reggerei. Lo incontro solo due volte, quando mi aiuta ad organizzare una giornata di arrampicata per non vedenti. Lo vedo lì, con il suo piede dalla forma dubbia, sofferente ma sorridente, a fare arrampicare una ragazza che ha perso la vista in seguito a un tumore al cervello. Ma perché tutto questo?

Il tempo passa, si susseguono operazioni e opinioni dei luminari di mezza Europa, ma dopo quattro anni la gamba è ancora poco utilizzabile e il dolore è tanto. Nel 2017 Michele arriva alla sua decisione: si taglia. E da lì ricomincia a vivere, non più con un sorriso sofferente, ma con uno più rilassato e gioioso. Chapeau! Forse tutto questo suo vissuto mi innesca una voglia più profonda di pedalare con lui. Mi sembra che sia la sua occasione di un piccolo riscatto, per respirare almeno un po’ di tutta quell’aria che il destino gli ha negato in questi anni, per vivere come abbiamo sempre vissuto, inguaribili peter pan, alpinisti, con il bisogno di essere e sentire nei grandi spazi, di poter guardare lontano.

Qualcuno mi chiede se non temo di affrontare un lungo viaggio dall’imprescindibile fatica insieme a una persona con cui non ho mai fatto nulla insieme, che non ho mai neanche frequentato nella vita normale. No, non ho nessun dubbio.

Così cominciano i preparativi, ed è come nella scalata, un progetto è bello nel prima, nel durante e nel dopo. Ed essendo io un neo ciclista che non ha mai affrontato un viaggio lungo, il tutto è ancora meglio. Sono una persona “artigianale”, e mi preparo tutto in modo del tutto personale. Mi modifico l’abbigliamento come lo voglio io, mi cucio guanti e manopole (temo il freddo, ho un problema vascolare alle mani che può diventare l’incognita del tutto, non salgo da anni sopra i 3000 metri e rischio di lasciarci due dita, di amputato ce n’è già uno), modifico le borse da bici, limo i crocs, riduco i pesi. Poi c’è la novità delle bici, pensavamo di andare con le nostre e invece conosciamo un super artigiano, di quelli vecchio stile che tanto ci piacciono, e cadiamo felicemente nella tentazione di farci fare una bici a testa. Doriano De Rosa, che da ragazzino ha aiutato il padre a saldare telai per ciclisti come Eddy Merkx, ci fa due bolidi su misura che, pur restando performanti (faccio biciclette da corsa per andare più veloce possibile, ci dice, ma in materiali nobili, acciaio o titanio, non carbonio) sono cosi confortevoli da far sembrare l’asfalto di gomma. Resta poi da allenarsi almeno un po’, e un inverno tanto finto da essere preoccupante è dalla nostra. Pedaliamo già a metà gennaio. Per la prima volta in vita mi preparo in bici con la stessa costanza, anche se con intensità molto più bassa, con cui mi preparavo per un sogno da arrampicare. Spesso ci sentiamo al telefono e ci diciamo che in fondo non dovremo mica fare le corse, dobbiamo solo godercela… Sì, sembra vero. Lo diciamo e sappiamo che in fondo siamo due teste di cazzo che devono anche soffiare…

Come sempre il prima diventa alla fine uno stare sulle spine, vogliamo solo partire. E come data scegliamo la più emblematica per continuare a prenderci poco sul serio, il primo di aprile.

A casa, Cortina, carico bici e sci nel furgone e con un’amica passo a prendere Michele a Milano. Saliamo al rifugio Chabot accompagnati da tre amici e da sua sorella. La mattina presto si parte per la cima del Gran Paradiso. Passo paziente da guida, temperatura buona per le mie mani, protesi ad uso sci già testata per Miki e in qualche ora siamo in cima. Lì sventoliamo una bandiera e facciamo solo una manciata di foto. Lasciamo andare lo sguardo a sud, desiderosi verso ciò che ci attende. Poi giù, impazienti verso le biciclette. Si, perché siamo guide alpine, e in montagna ci siamo andati già per una vita. E’ inutile negarcelo, sta storia del Gran Paradiso era una cosa figa dal punto di vista simbolico, ma siamo contenti di lasciarcelo alle spalle. Era una condizio sine qua non per montare in sella. Quello che veramente ci attira è far scorrere le ruote! Pedalare, guardare, respirare. Per tanti, tanti chilometri.

Via gli sci, fuori le bici. Michi si sfila la gamba di carbonio, leva le due stecche laterali, ci aggiunge uno spessore e la fa buona da bici. Ci cambiamo d’abito, diventiamo quello che poco siamo, ciclisti, e… via! Alle sei di sera partiamo da un parcheggio in cima alla Val Savarenche alla volta di Donnas in bassa Valle d’Aosta, per dormire da sua sorella. Lì ci aspetta Paolino, che pedalerà con noi domani. È un amico comune e la sua presenza è simbolica. Quando aveva quattordici anni e io ventitré appena compiuti, lo avevo accompagnato a scalare e per me era stata la prima giornata da guida della vita. Qualche anno dopo era stato compagno di Michele ai corsi per diventare guida alpina, ed era stato lui a presentarci. Talento straordinario in tutto, ora fa l’imprenditore, è zero allenato ma ha una gran fibra. Anche nello spirito, e pur muovendosi in mondi aziendali dai ritmi serrati sa staccare e non si nega il piacere di essere con noi per attraversare la pianura padana. Così in tre passiamo il Po nella speranza di fare oggi un riscaldamento solo in piano. Il primo giorno intero di pedalata sarà quasi il solo in cui ci fermeremo in un’osteria per primo secondo e terzo conditi da buon vino. Per arrivare ad Acqui Terme comincia il denominatore comune dei prossimi undici giorni: sempre su e giù.

Vorremmo pedalare lo stivale seguendo il più possibile strade secondarie. Non ci interessa passare per le città famose ed importanti, preferiamo disegnare una linea che colleghi paesini meno noti ma autentici, pedalare come siamo noi, l’Italia più discreta e rurale. In questo si è insinuata l’altra idea: niente traccia prestabilita su navigatore. Io, troglo-tecnologico per pigrizia e per credo, neanche ce l’ho uno strumento ammazza avventura; Michele sì, ma senza una vera traccia. In compenso nella borsa da tubo orizzontale ha due oggetti d’altri tempi, due enormi carte geografiche, una che arriva fino al Lazio, la seconda fino a giù. Così la sera guardiamo i nomi dei paesi sulla carta e sul telefonino le schermate satellitari, per farci un’idea dell’orografia e delle strade, provinciali, più belle anche se tortuose. Così funzionerà alla grande!

Nel tardo pomeriggio arriviamo ad Acqui Terme dove Paolino ci saluta e lascia il testimone di accompagnatore a Rachele, una ragazza mai vista prima che fa gare di ultracycling, con cui domani attraverseremo l’Appennino Ligure. Santa donna, siamo al secondo giorno e già cominciano a cedere i freni inibitori, manco la conosciamo e la trattiamo come un compagno di vecchia data. E’ squisita, ci fa un Bignami sulle lunghe distanze e pedalare con lei è un piacere, anche se è una giornata non proprio leggera, piove per gran parte dei centottanta chilometri. Salutiamo Rachele prima di Chiavari, ed emozionati arriviamo alla vista del mar Ligure. Bagnati fradici, con l’attrezzatura impermeabile che dopo qualche ora è solo uno slogan pubblicitario, ingurgitiamo due panini a testa sul caotico lungomare di Sestri Levante dove ci sentiamo un po’ fuori luogo, per poi tornare nell’entroterra, più a nostro agio senza traffico alla volta del passo del Bracco. Superatolo nelle nebbie è ormai sera e piove davvero. Cerchiamo un B&B per dormire a Brugnato, prima di La Spezia, ancora nell’entroterra. Sì, perché non si programma mai dove fermarsi per la notte. Semplicemente quando il pomeriggio volge a sera vediamo in che paese vogliamo o possiamo arrivare e cerchiamo sullo smartphone un posto per dormire. Nessun chilometraggio stabilito, nessun posto dove arrivare per forza. Così è infinitamente meglio!

A Brugnato un giorno, il solo del viaggio, di stop forzato, con trombe d’aria e mareggiate sulla costa che non ci lasciano neanche montare in bici. Poco male, la cucina ligure è buonissima e bassi i prezzi nelle osterie. Ma la mattina dopo si parte al buio, alla volta del bivio cruciale menzionato spesso prima della partenza. Ci eravamo detti: non programmiamo niente, quando siamo a Viareggio, se la vogliamo fare comoda e veloce ci spariamo giù per la costa tirrenica e in un attimo, più sport che viaggio, siamo a Reggio Calabria, se la vogliamo più bella, lunga e dura ci buttiamo nell’interno, al centro dell’Italia e ci sgraniamo la dorsale appenninica alla ricerca dei posti che più ci ispirano.

Arriviamo in una Viareggio ancora in risveglio e ci fermiamo in un bar per una seconda colazione. La domanda sul dove dirigersi non si pone neanche e proseguiamo alla volta delle colline toscane, magari stasera arriviamo a Siena o oltre. Così la giornata diventa lunga e a un certo punto la fatica si fa sentire. Questo porta a una piacevole svolta. Pedalare a lungo demolisce tutti i freni inibitori. Quello che già da tempo era un reciproco prendersi in giro diventa demenzialità pesante che non ci mollerà più. Avanziamo inesorabili, Jonny Sagan (lui) e Cancellara (io, con la bici truccata), fra cori goliardici, dialetti e accenti dei luoghi dove siamo, canzoni che io traduco dall’inglese al veneto e idiozie continue che dureranno fino… alla fine del viaggio. Alla sera, dopo 220 chilometri, 2200 metri di salita e una breve sosta a San Giminiano, arriviamo a Siena. Sconcertati di bellezza, prima di trovare un B&B ci beviamo tre rossi a testa e abbastanza ubriachi non abbiamo più nemmeno la voglia di andare a vedere Piazza del Campo prima di crollare in un letto trovato ancora entro i limiti della ragione.

Ci andiamo la mattina seguente dopo essere passati al Duomo, dove Michele trova una statua con una strana gamba dalle lunghe dita polipose, oggi la sua anima gemella con cui improvvisa un valzer un po’ statico. In Piazza del Campo, che ci leva il fiato, una vigilessa che sembra essere stata messa lì dall’ufficio marketing senese lo ferma e gli dice che non si può entrare in piazza montati in sella. Poi, accortasi della sua protesi, viene da me a scusarsi e dice che chiuderà un occhio, uno dei suoi bellissimi occhi... Innamorati per la seconda volta nell’arco di venti minuti, giuriamo che torneremo a Siena per fare qualche infrazione. A malincuore lasciamo la piazza, con la sua vigilessa, per attraversare la meravigliosa Toscana alla volta dell’Umbria. Un quadro dopo l’altro nelle verdi ondulazioni della Val d’Orcia, Chianciano Terme, Orvieto, Amelia, dove ci fermiamo a dormire.

Il giorno dopo ci aspettano tre regioni, Umbria, Lazio, Abruzzo. A Terni ci supera veloce un ciclista dai capelli bianchi, due gambe che fanno le nostre insieme, abbigliamento vecchio (non vintage) e una bici gialla che avrà più di trent’anni. Sorridiamo di ammirazione! Poi, dopo Rieti, passiamo nella valle di Grotti dove ci sono falesie su cui ho scalato l’ultima volta nel ‘90. Fino a qui, almeno una volta nella vita eravamo più o meno passati nelle regioni attraversate. D’ora in poi è tutto una novità per entrambi, e diventando l’Italia dell’interno sempre meno antropizzata, comincia la parte più affascinate di questa lunga gita. Imbocchiamo una valle solitaria che ci porta a costeggiare il Lago del Salto, pedalando come su una ciclabile abbandonata e sconnessa per una cinquantina di chilometri, ancora una volta con un po’ di pioggia. Non abbiamo azzeccato una settimana proprio clemente per la meteo, e scendendo verso il meridione non sentiamo il caldo e il sole che immaginavamo. Ma se lo spirito è buono tutto si accetta bene.

Entriamo in una superstrada quasi deserta che ci porta dritti verso sud con vista sul Parco del Velino Sirente. Uno strano meccanismo della mente fa sì che quando vediamo lunghi rettilinei deserti che ci fanno guadagnare latitudine con poca componente est, si scalano rapporti e muoiono tutti i buoni propositi di andare piano. Teste ed impugnature basse e via, con l’occhio al contachilometri. Prima di partire ci dicevamo di continuo, oh, dobbiamo andare piano, sempre a risparmio, massimo ventotto o trenta all’ora. Si… ormai in pianura si chiude sempre la vena e il termometro sul manubrio segna costante fra trentacinque e quaranta. Fino a qui tutti i giorni abbiamo avuto il vento contro, ma quando questo si spegne, l’aria ce la facciamo e tagliamo noi. Stranamente le gambe reggono bene, anzi vanno sempre di più, soprattutto fra i cinquanta e i centocinquanta chilometri di ogni giorno. Rispetto a quando siamo partiti abbiamo scalato in media un rapporto e mezzo, segno che in fondo ci stiamo gestendo bene.

L’Abruzzo è meraviglioso e lo sentiamo come la porta d’ingresso per il meridione. Ci sembra una regione un po’ alpina, interrotta solo da una stupenda piana. È impossibile fare una classifica di bellezza delle tappe. Ciò che ci colpisce piacevolmente è la diversità di ogni giornata. L’Italia è un paese di mille paesi, e tutti con il loro perché. Ogni giorno potresti essere in uno stato diverso. Colori, aria, villaggi, architettura, gente, tutto cambia continuamente. E più scendiamo verso sud più ci sentiamo nel Bel Paese dell’immaginario collettivo del mondo. Le poche persone che incontriamo sono sempre più accoglienti. Sembra che a scendere di latitudine si dilati il tempo, o almeno quello che la gente ha e che ti regala con normale piacere e curiosità. Per un veneto e un milanese come noi è facile percepire la non fretta delle persone, la loro cordialità e pacatezza, un ritmo di vita più sano in cui il meno è restato un di più.

Dopo la Piana del Fucino facciamo una tappa meravigliosa e risalendo in montagna attraversiamo il Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise praticamente da soli. Ai lati della strada i cartelli di attenzione all’orso mi ricordano Yosemite, ma qui è molto meglio, non c’è nessun americano e nessun ranger. Per la verità non c’è nessuno di nessuno. Fino a qui in tutte le regioni abbiamo visto la neve lontana sulle cime. Oggi viaggiamo costeggiando in silenzio pendii bianchi che fanno voglia di sciarli, e tutto ciò fa la pedalata ancora di più come piace a noi. Dopo il magico Parco e il lago di Barrea una superstrada in leggera discesa riaccende la smania da sud e un rapportone di forza ci porta a cinquanta all’ora fino a Isernia. Qui, ancora ingordi di latitudine, facciamo i banditi, ignoriamo il divieto di entrare in bici in una scorrimento veloce e via a testa bassa, con le montagne del Matese alla nostra destra fino a Benevento, dove arriviamo con le gambe in fiamme.

La sera a cena, ben consapevoli che il viaggio è finora stato tanto ciclo ma poco turismo, ci diciamo che potremmo simbolicamente riparare facendo una lunga digressione chilometrica per andare a Matera, capitale europea della cultura. Sarebbe l’occasione per vedere anche la Basilicata, che ci attira e dovrebbe essere tranquilla. Così la mattina dopo, un po’ stanchi, partiamo sotto una pioggia fina fina in direzione est. Anche perché, vuoi non toccare la Puglia per poi andare verso Taranto e costeggiare lo Ionio fino a Reggio Calabria? Sacrosanta bastonata, per uscire dalla Campania, guadagnare ed attraversare la Basilicata ci facciamo la tappa più dura del viaggio. Un su e giù continuo, in cui per evitare le strade principali e superare dorsali fra diverse valli affrontiamo rampe deserte al venti per cento dove, con il nostro bagaglio da sei o sette chili, per la prima volta scomodiamo dietro il trentadue. Ma ne vale la pena, la regione è semplicemente stupenda. In questa stagione verdissima, è come mi immagino l’Irlanda. Pedaliamo su altipiani sospesi, semideserti e cosparsi di pale eoliche ciclopiche, un paesaggio ancora una volta nuovo e dall’incredibile fascino. A sera abbiamo guadagnato quasi solo est, fatto ridicoli centoventi chilometri con 2300 metri di salita, asfalti disastrati, vento contro e di nuovo acqua. Ma ci portiamo dietro una linea e scenari indimenticabili, forse per noi i più particolari dell’intero viaggio.

Dopo aver passato la notte in un ostello adiacente alla cattedrale di Melfi, in mattinata partiamo decisi verso Matera. Adagiata su un paesaggio verde brillante solo leggermente ondulato, una scorrimento veloce quasi deserta dall’asfalto nuovo non ci pare vera dopo la giornata di ieri e riaccende lo spirito Cancellara-Sagan e viceversa, così ci beviamo novanta chilometri fra i trentacinque e i quarantadue all’ora e in un attimo siamo a pranzo a Matera, giusto il tempo per andare a vedere i Sassi, scattare due foto e ripartire, ignoranti come prima, alla volta dello Ionio. In vista mare, (sempre emozionante vedere una nuova striscia blu) incontriamo un ciclista, il primo dopo l’Umbria, che ci chiede dove andiamo così conciati con quelle borse. A Reggio Calabria! Ma da questa parte non si arriva a Reggio, ci risponde, non ci sono più le strade, sono crollati o mancano troppi pezzi di complanari. Come??? Ma quella che vediamo sulla carta? Ma è la scorrimento veloce, non si può in bici, a parte che se ti beccano ti fanno un mazzo tanto, e poi sarebbe un suicidio, con gallerie strette e TIR che vanno a manetta! Dovete tornare su a Potenza e poi giù sull’altro mare, ve lo assicuro, da anni cerco una strada per andare da questa parte fino a Reggio, ma proprio non c’è modo. E’ gentilissimo, e per un buon pezzo ci guida nell’interno per farci baipassare almeno un pezzo della superstrada killer. Avviliti, dopo i duecento e più chilometri di oggi fatti a chiodo ci fermiamo a dormire in un paese cemento e tondini di ferro colanti sulla costa ionica. Purtroppo non è la prima volta in cui è netta la sensazione che L’Italia sia davvero un paese meraviglioso, rovinato, non solo nel paesaggio, dalla sua amministrazione politica. Dall’uomo.

La mattina dopo, al solo pensiero di tornare a nord in salita fino a Potenza, alla faccia del divieto alle bici e sotto acqua a scrosci, sul filo di fine asfalto e con i TIR sempre troppo vicini ci facciamo una trentina di chilometri della temuta “autostrada”, a queste latitudini senza caselli né pedaggi, per raggiungere Sibari. Da lì partono arterie per attraversare la punta dello stivale e riguadagnare un Tirreno lasciato a Viareggio. Ci arriviamo nel pomeriggio, stanchi, infreddoliti ed inzuppati fino al midollo, ma finalmente alla luce di un caldo sole. Sul lungomare, a ridosso della ferrovia, ci spogliamo e stendiamo tutto per una mezz’ora di evaporazione e relax. In un attimo ci sentiamo più leggeri e ormai in dirittura finale. Appena il primo strato è asciutto, dai Sagan e Cancellara, ancora una quarantina di costa in tranquillità, asciutti, caldi e in piano. Sì… a manetta fino ad Amantea, sta sera ben cotti e convinti che domani sarà una passeggiata, centosettanta di costa fino alla punta e poi traghetto. Non fosse che piatta ‘sta Italia lo è solo sulla carta e anche lì ci becchiamo i nostri milletrecento metri di salita, passando per posti non proprio ameni con nomi da telegiornale, Lamezia Terme, Vibo Valentia, Gioia Tauro. Ma splende finalmente un sole onesto, non c’è un filo di vento e la vista del mare, con le Eolie all’orizzonte, è catartica e pacificante. Proprio come quando si arrampica. Non abbiamo mai visto lo stretto, e capisco perché già Omero ci portò il suo Ulisse tra Scilla e Cariddi, il luogo è affascinante. In cuor mio spero che l’uomo non lo deturpi con il ponte, quindi probabilmente succederà.

Montare in traghetto è un’emozione, lo Stivale ci è scivolato via sotto le ruote. A suon di cazzate ci abbiamo disegnato sopra una linea piuttosto contorta, ormai prossima ai duemila chilometri.

Notte a Messina, nemmeno visitata, Michele che la mattina si sfonda di brioches siciliane (io ho mal di stomaco, qui un delitto), poi via sul lungomare fino a Taormina e da lì all’interno, verso le pendici del vulcano. Una macchina si accosta e abbassa il finestrino, da dentro esce un’esclamazione, grande Maggioni!! Mah??? E sì che siamo stati discreti e molto poco social. Semplicemente Michele, riconoscibile in bici, aveva contattato un suo ex allievo dei corsi per diventare guida alpina (Sagan è stato anche istruttore ai corsi di formazione delle guide) perché ci desse una mano con la logistica. Altro che una mano, in Sicilia poco ci manca il tappeto rosso. Pranzo a Linguaglossa, impossibile pagare, poi proseguiamo, ancora una volta sotto un paio di sguazzi, fino ai 1800 metri del bellissimo rifugio Ginepro, dove ci hanno acceso perfino una sauna. Fine pedalata.

Alfio ha organizzato veramente tutto, dagli sci all’abbigliamento da montagna, qui non scontato per due come noi sopra all’uno e ottantacinque. Ma c’è di più, al momento della tappa finale il tempo non è dei migliori, e ci accompagnano sull’Etna lo squisito Franco, una delle più esperte guide del vulcano, e Luciano, un maestro di sci. Già, qui al sud le persone sanno ancora prendersi il tempo. Con questa visibilità, senza di loro oggi noi due soli non saremmo mai saliti. Nebbia, vento forte e freddo. Al momento questa montagna non è proprio come ce la immaginavamo, in Sicilia. Non si può dire che la salita sia una passeggiata, non vediamo neanche dove siamo, io temo per le mie mani, Michele non ha la protesi da sci e la discesa sarà più uno scendere che sciare, all’inseguimento di una traccia GPS. Ma è l’Etna, questo avevamo sognato ed arrivare in cima è il coronamento di un viaggio la cui porta d’entrata è stata il Gran Paradiso.

Sull’orlo del cratere fumante ci diamo una manata sulle spalle e non diciamo nulla. Michele estrae dallo zaino una bandiera, quella della prima cima, che oggi sventola forte come i nostri animi.

È la bandiera di Art 4 Sport, onluss (quella di Bebe Vio, per intenderci) il cui scopo è di raccogliere fondi per protesi sportive destinate a bambini amputati, e con cui abbiamo acceso un crowfounding per Marta, che vuole tornare a correre. Michele, senza volerlo, ne è diventato portavoce. Un testimonial di spessore anche per quelli come me, che di sfighe fisiche non ne hanno; con quell’autorevolezza che nasce dal non voler essere un esempio per nessuno. Perché non sentendosi disabile, disabile non è. Quante persone del tutto sane lo sono molto di più. Alla fine è come sempre molto una questione di testa.

A volte mi sono chiesto se, senza la crudeltà che la vita gli ha riservato, saremmo mai partiti insieme per un viaggio così e l’avrei visto sorridere tanto felice.

Pietro Dal Prà

Copia link

Copia link

Guarda tutte le foto

Guarda tutte le foto