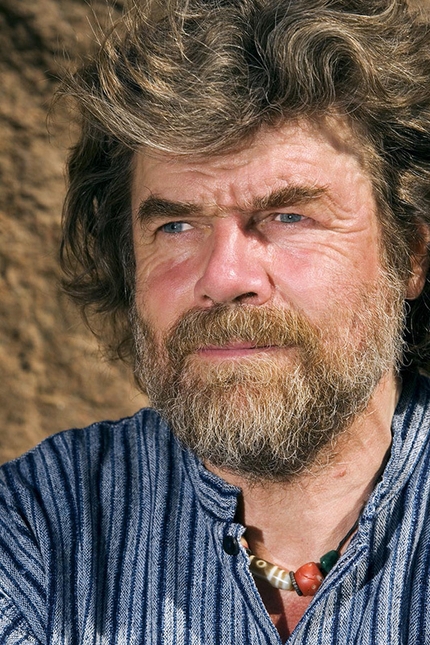

Reinhold Messner, l'alpinismo visionario

1 / 21

1 / 21 Alex Barison

Alex Barison

Questi saranno giorni in cui si parlerà molto di Reinhold Messner. Siamo a poco più di una settimana, infatti, dal 40° anniversario di quella salita dell'Everest che cambiò per sempre l'alpinismo himalayano, e non solo. L'8 maggio 1978 Reinhold, insieme al fortissimo Peter Habeler, arrivò in vetta a quei mitici 8848 metri. Era la prima volta che la montagna più alta veniva salita senza ossigeno supplementare. Fu una specie di rivoluzione: si era infranto un tabù, quello che voleva impossibile la sopravvivenza a quelle quote senza l'uso delle bombole di ossigeno. E' uno dei tanti esempi e imprese con cui Messner non solo ha precorso i tempi ma ha anche scardinato l'ordine precostituito delle cose, cambiando ciò che fino ad allora sembrava immutabile. L'ha fatto da grande fuoriclasse dell'arrampicata e dell'alpinismo ma anche da grande visionario che sapeva guardare anche oltre il presente, studiando ciò che era stato e proiettandosi nel futuro. Come in quell'articolo intitolato "L'assassinio dell'impossibile" pubblicato 50 anni fa nella Rivista del CAI. Di quella sua visione, il mondo dell'alpinismo discute ancora e ne parlerà anche il 4 maggio prossimo al Trento Film Festival, nella serata speciale curata da Alessandro Filippini, in cui Messner dialogherà con Hansjoerg Auer, Hervé Barmasse, Tommy Caldwell, Manolo, Adam Ondra, Nicola Tondini. Senza scordare, sempre al Trento Festival il 30 aprile prossimo, la prima mondiale di Holy Mountain il suo ultimo film sul suo salvataggio (peraltro semisconosciuto) di due alpinisti in difficoltà sul bellissimo e sacro Ama Dablam (6828m). Insomma Reinhold Messner, indubbiamente uno dei più grandi alpinisti di tutti i tempi, non passa innosservato. Anzi si può star sicuri che, anche questa volta, riuscirà ad ispirare più di qualcuno. Per questo vi proponiamo questo intervista del 2007, in cui come sempre Reinhold Messner riesce ad essere attuale, anzi a prevenire i tempi che verranno.

Reinhold Messner, l’arte dell’alpinismo (di Vinicio Stefanello)

Non poteva essere che così: il re degli Ottomila s’incontra in un castello. Penso a questo entrando a Castel Firmiano, il quarto dei Messner Mountain Museum. E' un pomeriggio assolato di fine giugno e oggi comanda il vento che ci sospinge verso quel gigante di pietra che dalla collina sembra abbracciare il mondo. Si respira una strana atmosfera quassù. Così calma da far perdere anche la cognizione del tempo. Tanto che nemmeno ci accorgiamo di Reinhold Messner: quasi fosse anche lui portato dal vento è già qui, davanti a noi. Anche se ancora mi sto domandando da dove s'inizia con l'uomo che ha attraversato tutto l'alpinismo, dalla roccia agli Ottomila, dalle Dolomiti all'Himalaya, influenzandolo e cambiandolo come forse nessun altro.

Dagli anni '60 ai '90, e oltre, Messner è stato l’alpinista di riferimento non solo per le sue nuove salite e imprese ma soprattutto perché per primo ha saputo vedere, e poi superare, tutte le barriere e i problemi. Per molti è stato il migliore di sempre. Sicuramente uno dei migliori in assoluto. Non si è limitato solo a “fare grande alpinismo”, ha saputo parlarne a tutti, tanto che dei suoi libri si sono vendute più di 5 milioni di copie. Tutto questo lo so, ma i miei dubbi rimangono: da dove s'inizia?

Oggi però dev’essere proprio una giornata speciale, è lui a togliermi d'impaccio. Non so come cominciamo a parlare di alpinisti e di alpinismo come non avessimo meta. "La storia dell’alpinismo è una successione di fasi” mi dice “dall’alpinismo della conquista che aveva l’obiettivo di conquistare la montagna a quello della difficoltà la cui meta era la via e non più la cima. In mezzo c’è l’alpinismo eroico vissuto soprattutto nei regimi fascisti, in Italia e Germania. Poi è arrivato l’alpinismo della rinuncia di Terray e Bonatti…” L’interrompo domandandogli se dopo Bonatti arriva Messner. Ma lui vuole arrivare al suo punto, all’oggi: “Dal 1990 in poi s’è affermato l’alpinismo delle cifre. Si è cominciato a parlare - anche per "colpa" mia - solo degli 8000. E poi di 7°, di 9° grado, di tempi, di record. Si è tentato di misurare tutto con i numeri. In realtà, poco dopo, l’alpinismo ha continuato a cambiare e oggi è l’epoca dell’alpinismo della pista. Sull’Everest si è preparata una pista e tutti vanno su. Sulla via di 9° grado preparano la pista e vanno su. Sulle Alpi tutti gli anni nascono 100 vie ferrate... E’ una cosa “matta”, ma ha grande successo perché la gente vuole seguire la pista”.

Forse, ribatto, questa è un’epoca dove c’è più specializzazione, mentre una volta era la regola spaziare dalle Dolomiti al Monte Bianco all’Himalaya. E poi qualcuno c’è ancora che va fuori dalle vie usuali. “Sì, esistono ancora esempi fuori dalla pista” ammette lui “ci sono alpinisti come Tomaz Humar e più recentemente Steve House che ne sono la prova. Però la grande maggioranza segue chi sale sulla cima più alta. Chi fa un record, non importa dove, purché sia su una via famosa, sulla cima più alta: è questo che oggi attrae. Anche se nessuno poi si chiede come è stata fatta quella salita. Nel mio periodo, invece, se incontravo Chris Bonnington o Doug Scott, o qualcun altro di questi grandi alpinisti inglesi e americani, si parlava solo del come. Contava lo stile. Oggi sembra valere solo il record che si riesce a fare sulla pista…”.

Mentre il vento gli scompiglia i capelli, Messner parla con calma, a lungo. Non sembra farne una questione personale. Ragiona soprattutto da appassionato, oltre che da protagonista e storico. Così gli chiedo se non crede sia un po’ anche figlio suo l’alpinismo di oggi. “No, credo di no” mi risponde tranquillo “ho fatto, ho parlato e mi sono battuto per un altro alpinismo. Ma con la mia filosofia e il mio alpinismo in realtà ho fallito: non sono stati seguiti”. A questo punto è la sua visione ciò che mi interessa, e lui non si fa pregare: “L’alpinismo, non importa se in quota o su roccia, è l’arte di sopravvivere. E’ la resistenza contro la morte cercata”. Sento che stiamo entrando nel cuore del problema, e ribatto subito: perché mai uno dovrebbe cercarsi la morte? “Non va a cercarsi la morte. Si espone alla morte” precisa lui “E se c’è chi afferma: io non muoio. Allora o è stupido o è matto, anzi è un esaltato. Se parto per una spedizione difficile, o per una salita al limite delle mie forze, devo essere consapevole che la morte è una possibilità. E l’arte dell’alpinista è la sopravvivenza, per questo l’alpinismo per me è un arte. Se sopravvivo e ritorno, ho la sensazione di ricevere in regalo ancora una volta la vita. E’ una rinascita che fa chiarezza sulla vita: è il valore più grande che abbiamo. Ci fa capire che la vogliamo e che possiamo continuare ad andare avanti riempiendola con le nostre capacità, la nostra volontà, la nostra arte”.

L’alpinista come Dante che va a scoprire l’inferno, dico tra me… “Sì, è molto simile. Eugen Guido Lammer ha scritto tutto questo più di cento anni fa. Dicevano che voleva ammazzarsi, invece lui parlava esattamente di questo borderline fra la possibilità di morire e non morire…”. Ma c’è ancora qualcosa da aggiungere sulla terra di nessuno tra morte e vita: “Quando hai vent’anni puoi non capire la responsabilità di salire una parete difficile. Te ne accorgi lentamente, specie se hai la sfortuna di perdere un compagno: ti accorgi che non è possibile difendere l’ideale dell’alpinismo classico dopo tanti morti”. Tu stesso, gli dico, sul Nanga Parbat hai perso il fratello. La riposta è quasi una confessione: “Fino a quel momento ci sentivamo invulnerabili, come Sigfrido. Parecchi nostri amici erano morti ma mai insieme a noi. Così lentamente avevamo la sensazione di poter fare tutto, perché in qualche modo ce la saremmo sempre cavata. Da un momento all’altro, invece, mio fratello è morto dopo giorni in cui la morte era sempre tra noi. Per entrambi era diventato quasi impossibile scendere. Era come un’altalena: era finita, poi ecco ancora una piccola speranza… andiamo ancora un pezzo… ancora un pezzo… Se sono vivo non è solo capacità ma anche fortuna”.

Ma allora come hai vissuto la vita dell’alpinista che inventava e assumeva il rischio come valore unico dell’alpinismo? “Ma sai mi piaceva anche il gioco”, risponde spiazzandomi un po’. “Sapendo che gli inglesi andavano sulla sud dell’Annapurna noi andavamo su un’altra parete per vedere chi poi arrivava in cima. Li chiamo giochi da bambini, e non è che mi tiro fuori: anche noi abbiamo affrontato questi giochi… sempre con un grande rispetto però per chi “faceva le salite”! Rispettavo Dougal Haston, e tutti quei ragazzi inglesi, erano molto bravi… ma c’era anche il gioco: chi poi è riuscito a fare la Sud Ovest dell’Everest sono stati loro, non noi”.

Se è un gioco da bambini ci sarebbe da chiedersi quanto maturo sia, gli ribatto. “Se parlo di un gioco da bambini, è chiaro che non è una cosa molto matura. Ma…”, aggiunge confondendomi ancora di più, “anche questo è positivo: se una persona non ha la capacità di giocare allora non sarà neanche capace di fare grandi cose nella vita”. Ecco, gli rispondo, allora è per questo gioco che hai inventato i 14 Ottomila? “Sì, ho inventato certi challenge. Ho inventato e re-inventato il campo da gioco più volte, così mi sono anche auto-inventato. All’inizio era la difficoltà nell’arrampicata l’ostacolo da superare: in una parete di 500 metri con grandi difficoltà potevo trovare una grande esposizione. Sugli 8000 gli ostacoli erano il freddo, la quota, la mancanza di ossigeno, la bufera: eri esposto perché stavi a lungo su queste montagne. Quando a 40 anni avevo ormai salito tutti gli 8000 trovavo che sarebbe stato noioso salire ancora una volta l’Everest, avrei dovuto ripetermi. Così ho abbandonato gli 8000 per l’Antartide, anche se così mi hanno lasciato quasi tutti gli sponsor. Ma nessuno aveva fatto la traversata dal Sud America fino alla Nuova Zelanda: la volevo fare e l’ho fatta… lì al massimo cadevi in un crepaccio ma l’esposizione, la lontananza da tutto e da tutti, era 100 volte di più che nelle Dolomiti”. Reinhold a cosa hai rinunciato? Alla fine stupisce anche me la domanda, ma lui risponde placido: “A niente, ho fatto la mia vita. Non difendo quello che faccio, o che ho fatto, però lo faccio: ho avuto e ho la libertà di farlo. E adesso porto a casa l’eredità che non sta nel denaro, nella fama, ma nella conoscenza”.

Ci lasciamo con una stretta di mano, sono passate due ore e non ce ne siamo accorti. Ora, c’è appena il tempo di visitare il museo. Quando usciamo dal dedalo di scale, torrioni, camminamenti il vento è quasi scemato, mentre il belare delle capre sembra la musica più adatta per il viaggio che abbiamo appena concluso. Forse per questo Reinhold ci ha detto che non aveva fatto un museo sulla montagna ma “sulla psiche dell’uomo”. Sì, quella con Reinhold Messner è stata una buona giornata.

Vinicio Stefanello (pubblicato su ALP settembre 2007)

Copia link

Copia link

Guarda tutte le foto

Guarda tutte le foto